MRIとの比較

利点

検査が短時間

騒音が少ない

閉塞感が少ない

脳出血、くも膜下出血、骨疾患、肺疾患、肝臓疾患や救急疾患の場合には、MRIよりもCTが有用なことが多い。

欠点

放射線被曝がある

造影剤副作用の頻度がMRIにくらべて高い

脳梗塞、脳腫瘍や子宮・卵巣・筋肉の疾患においては、CTよりMRIの軟部組織分解能が威力を発揮することが多い。

出典:フリー百科事典「ウィキぺディア(Wikipedia)」

一度に短時間で広範囲に撮影できるため救急外傷に威力を発揮します。また、造影剤を併用することで体内の異常な血管や腫瘍が描出できます。三次元ワークステーションを用いれば高精細な血管の立体画像(三次元画像)を構築でき、例えば、2mm程度の脳動脈瘤を描出できます。 |

||

|

|

|

|

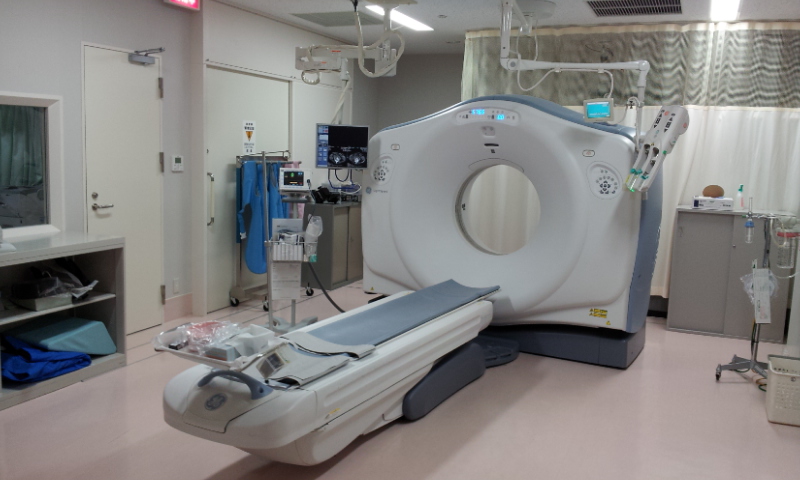

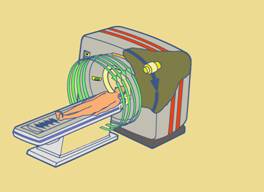

X線CTの原理 現在最も一般的なX線CT撮影装置の場合、機械本体はドーナツ型をしており、検査対象の周囲をX線発生装置と検出器が回転します。 検査対象の人はこの中央部に配置されたスライドする台に乗り、X線を全方位から受けます。照射されたX線は検査対象を通過し、対象に一部吸収されて減衰した後、線源の反対側に位置するX線検出装置に到達し、記録されます。 つまりCTで元となるデータは、物体に360度から照射したX線が、それぞれの方向ではどの程度吸収されるかを示す度合いです。 その後CT装置は、データをもとにコンピュータで画像を再構成します。 出来上がったCT画像は、X線の減衰が大きい骨の部分などは白く見え、減衰が少ない空気などの部分は黒く見えます。骨と空気の中間の吸収を示す部分、例えば水や筋 肉、脂肪などは灰色に見えます。 |

||

|

|

|

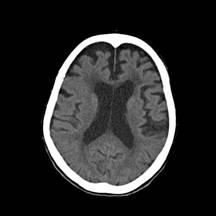

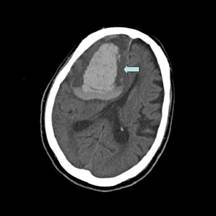

| 検査の適応 X線CTは短時間でほとんど苦痛なく検査ができ、それでいて多くの情報を得ることができることから、決して万能ではないものの、超音波検査と並び最もよく用いられる画像検査のひとつです。あらゆる領域における多種多様な疾患のスクリーニング・精査目的の検査として適応があります。 撮影法 単純CT 造影剤を使用せずに撮影を行うものを単純CT (plain CT) と呼びます。脳内出血、組織の浮腫、骨の形態異常、肺の形態などは、造影剤を用いなくても(あるいは用いない方が)充分に観察できます。臓器によっては腫瘍の存在をはっきり視認できないことも多いが、周囲の組織の圧排などから推測できることもあります。 |

||

正常の頭部CT |

脳出血の頭部CT |

|

| 造影CT 単純CTに対して、X線吸収率の高いヨード造影剤を末梢の静脈内に注射してから撮影を行うものを造影CT (contrast enhanced CT; CECT) と呼びます。 血管内や、血流が豊富な組織が濃く(白く)描出され、画像のコントラストが明瞭になります。虚血部分が造影されない(黒く描出される)ことによっても病変を診断できます。多くの腫瘍も血流が豊富であるため、観察しやすくなります。単独で、または単純CTと併用して診断に用いられます。  |

||

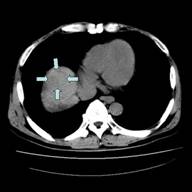

単純CT (肝腫瘍) |

造影CT(肝腫瘍) |

|